本日は,当事務所(山下司法書士事務所)で使用している「自筆証書遺言書」の原稿用紙を公開いたします。

▶ 自筆証書遺言原稿(PDF)

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言書は,公正証書遺言書と比較して,手軽に作成できるという大きな利点があります。費用や作成にかかる期間も抑えられ,自身のタイミングでいつでも撤回・修正できるという柔軟性も魅力です。

一方で,

- 記載方法に誤りがあると無効になる可能性がある

- 偽造・改ざんのリスクがある

という点には注意が必要です。

作成方法の一例

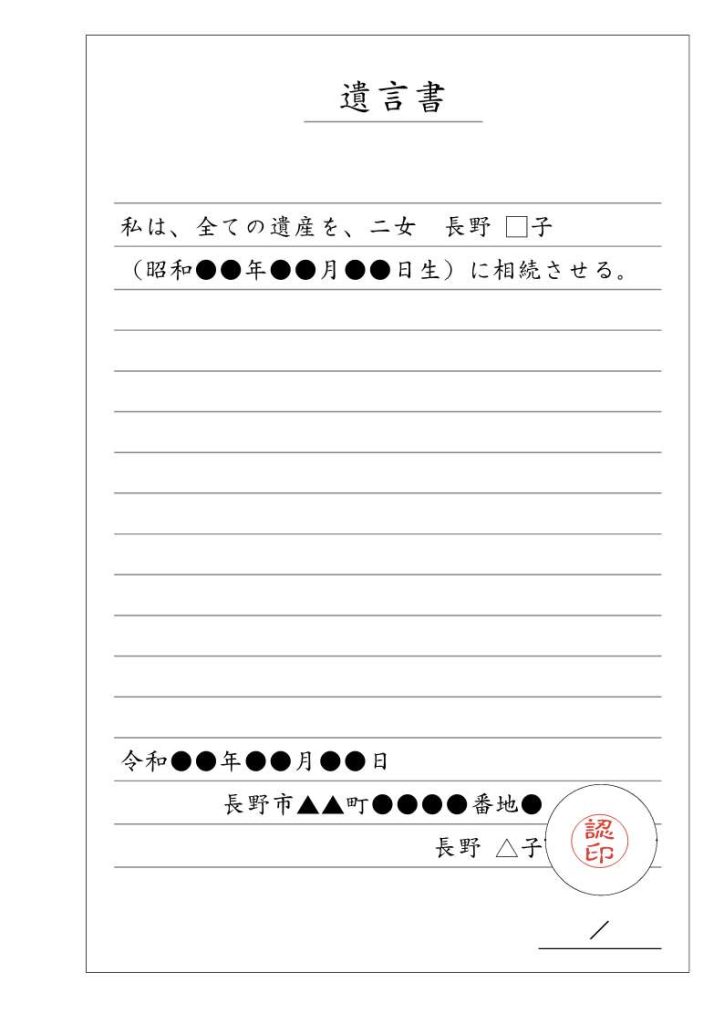

遺言書を自筆で作成される場合,この原稿用紙を印刷してご利用いただき,全文・日付・氏名を自筆で記載し,押印することで,形式上の要件は満たすことができます。

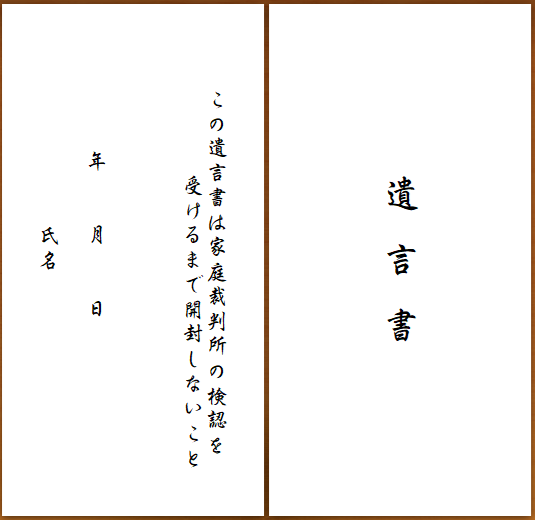

さらに,下記のように,封筒に「遺言書」などと明記し,検認の注意書きと日付・氏名を書いて封印しておくことで,秘密性もある程度確保され,トラブルのリスクも軽減されます。

また,封筒に署名をせずに,証人とともに公証人役場で手続きをすれば,「秘密証書遺言書」として正式に取り扱われることも可能です。こちらは内容を他人に知られたくない場合に有効です。

内容の参考:長野地方法務局「エンディングノート」

遺言書の具体的な内容について悩まれる方は,長野地方法務局が作成した「エンディングノート」を参考にされると良いでしょう。

専門的な内容が必要な場合は

財産の分け方が複雑な場合や,相続人間でのトラブルが予想される場合には,専門家への相談をおすすめします。

当事務所はもちろん,全国の司法書士事務所・弁護士事務所でも,内容確認やアドバイスを行っていますので,お気軽にお問い合わせください。