再婚された方の相続に関するトラブルは,実は意外と多く見られます。特に,前婚の親族と後婚の親族の間で,遺産分割をめぐる意見の対立が起きやすいです。

ある記事では,このような事例が紹介されていました。(参考:朝日新聞『熟年再婚で義理親子の「争続」が勃発 遺言トラブルで検認が増加』)

前婚の子と,後婚の配偶者の親族との間で遺産をめぐる対立が起こりそうになったが,被相続人が生前に作成していた遺言書によって,スムーズに解決された。

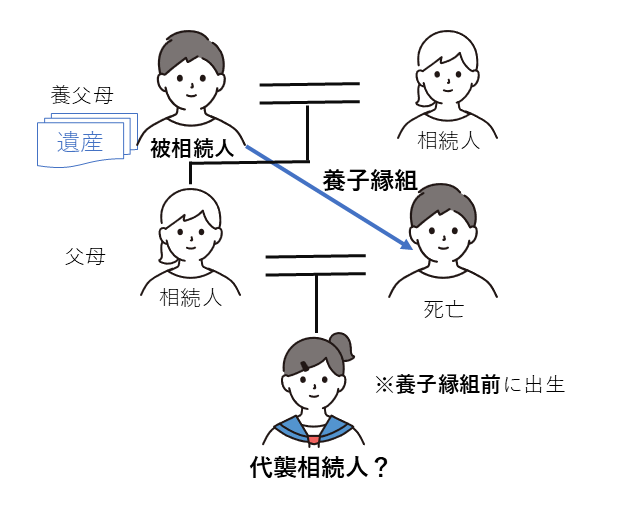

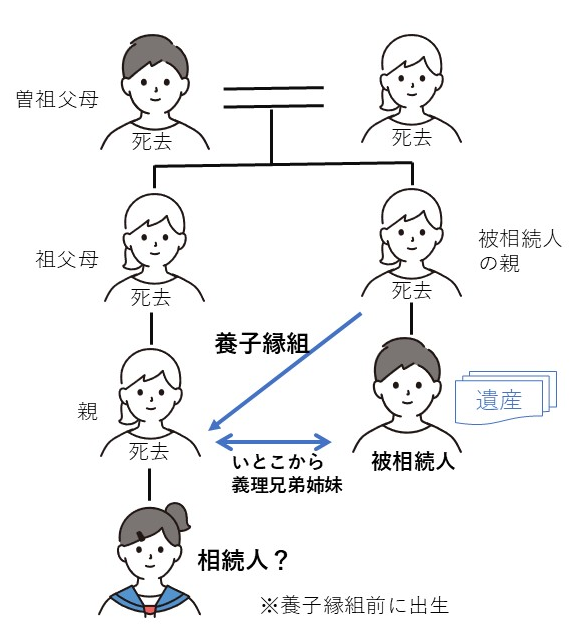

このような対立は決して珍しくありません。たとえば次のような具体的なケースがあります。

- 前婚の子の住家となっていた不動産が,後婚の妻に相続されそうになったため,住み続けられなくなるおそれが出た

- 後婚の妻が,日常の生活費として確保していた貯蓄を,前婚の子から遺産分割の対象として要求された

遺言書は,相続人間のトラブル防止に極めて有効な手段です。

実際に,司法統計でも遺言書の検認の件数はここ数年増加傾向にあります。これは,遺言書が今後の相続対策として注目されている証拠とも言えるでしょう。

相続対策としてのポイント

- 再婚など家族関係が複雑な場合は,生前からの対策の検討が必要

- 遺言書の作成により,自身の意思を明確にでき,後の親族を守ることができる

- 遺言執行者の指定や公正証書遺言にすることで,執行力(遺言を有効にする力)を高められる

再婚に限らず,親族関係において少しでも「気がかり」な点がある場合には,遺言書の検討をおすすめします。