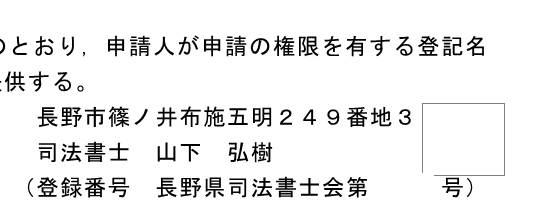

本年4月21日から,所有権に関する不動産登記の申請には,新たに「生年月日」「氏名のふりがな」「メールアドレス」の情報が検索用情報として必要となります。

(参考:新不動産登記規則第27条の2,第158条の39)

ふりがなの扱いに市町村で違いが…

ところが,長野市の住民票の写しには「ふりがな」が未記載であるのに対し,隣接する千曲市の住民票の写しにはふりがなが記載されています。

この「ふりがな」は、法務局への登記申請時に求められる情報の一つですが,申請の際には、公的な証明書に基づいて提出することが原則とされています。

(新不動産登記規則第158条の39第2項)

ふりがなが記載されていない場合は?

では,住民票にふりがながない場合はどうすればいいのか——。

これについては、法務省の通達(令和7年3月3日民二第373号)で,次のように示されています。

「氏名の振り仮名の記載がない場合でも、出生の年月日等を証する情報として取り扱って差し支えない。」

つまり,ふりがなの記載がない住民票でも,登記に使用することが可能とされています。

今後は戸籍から自動的に反映予定

総務省によると,令和8年5月26日以降,戸籍にふりがなが記載される制度が開始され,それに伴い,戸籍に登録されたふりがなが,順次住民票にも自動的に反映されていくとのことです。

(参考 総務省「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」)

この対応が進めば,将来的には全国で統一的に「ふりがな記載のある住民票」が取得可能になる見込みです。

運用に注意が必要です

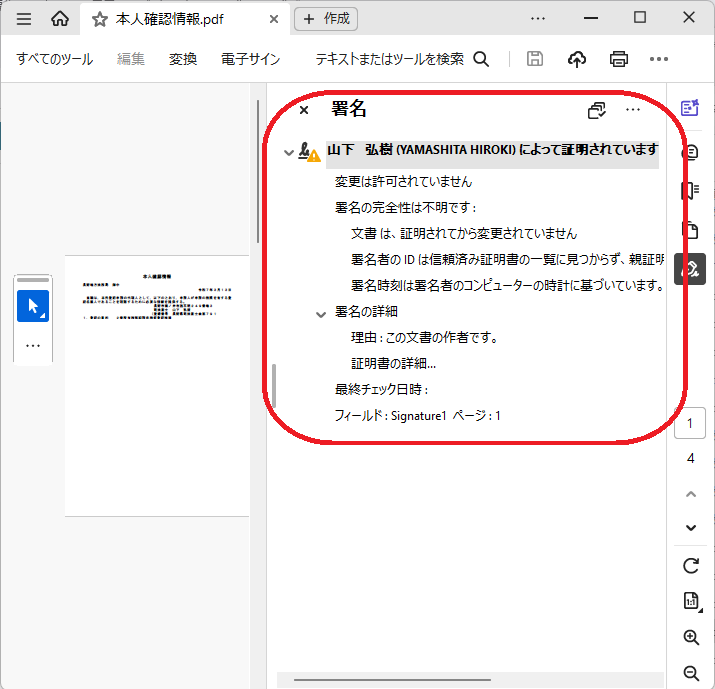

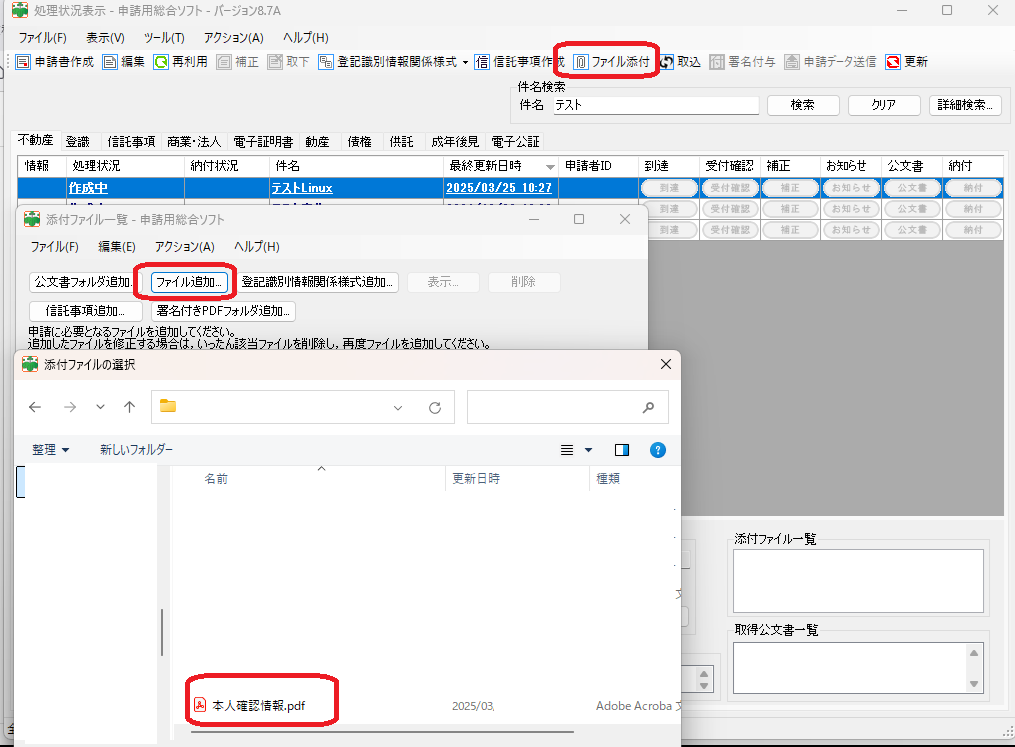

今回の制度変更は急なものであり,現場でも混乱が見られます。

また,将来的には運用や通達の内容が変更される可能性もあります。

そのため,登記申請を予定している方や実務に携わる方は,最新の通達・運用の確認を怠らないようご注意ください。