この4月の不動産登記法一部改正によって,地上権,永小作権,不動産質権,不動産賃借権や買戻特約の存続期間が満了している場合に,その権利者の所在が判明しないときには,土地建物の所有者は,単独で抹消申請することができるようになりました。

(不動産登記法 第70条第2項)

詳しくは以下の法務省の通達にあります。

(法務省民二第538号:令 和5年3月28日 法務省民事局長通達 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて・第2-2-(2)除権決定による登記の抹消等)

今までは,永小作権などの権利で明らかに存続期間が満了している場合にも,永小作権者の協力なしには,抹消登記することがなかなか難しかったのですが,非訟事件手続法上の除権決定を得て抹消する方法も検討できることになります。

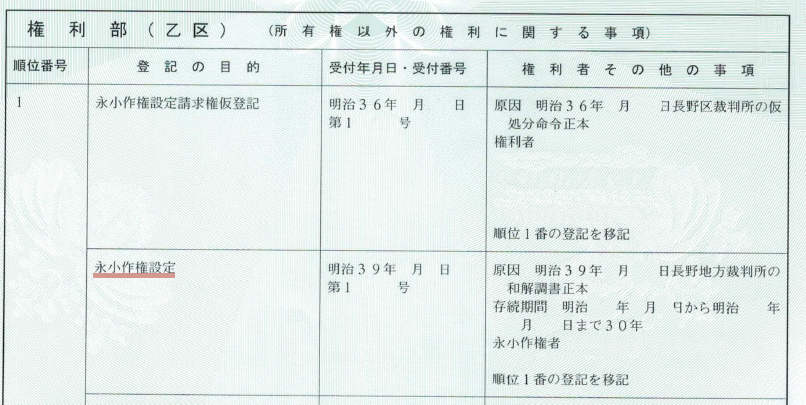

明治・大正の地上権,永小作権が土地に設定されているというのを相続手続きのときに稀に発見することもありますので,ご自身の土地についても確認してみてください。

永小作権の例