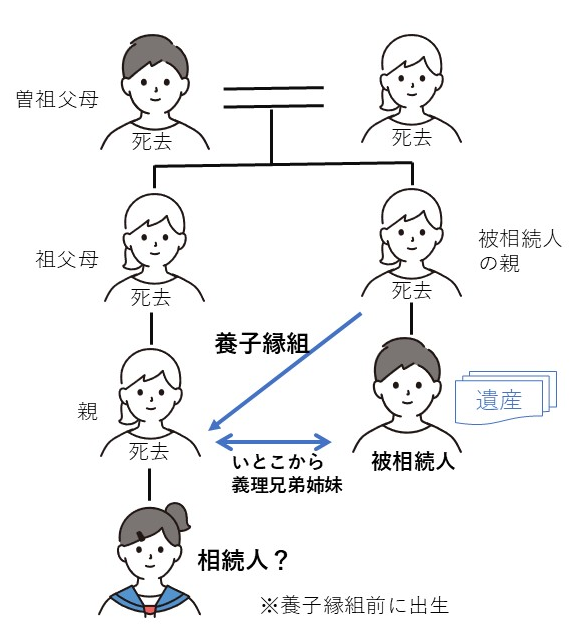

以前の記事で解説したように,通常,養子縁組前の養子の子には代襲相続権が認められないのが原則です。

(参考:「直系尊属が一部重なる養子縁組でも親が異なる場合は代襲相続権はない」)

これは民法第727条や大審院昭和6年(オ)第2939号の判決(昭和7年5月11日)にも基づくものです。

特別なケース:養子縁組前の養子の子が代襲相続人となる場合

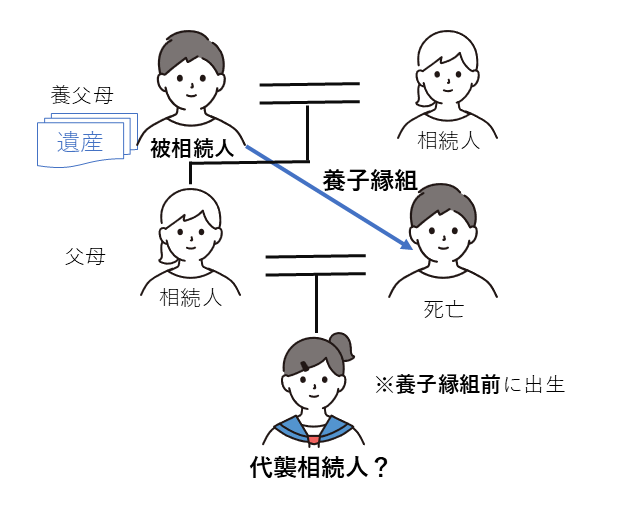

一方で、弁護士の関口郷思先生が旧ツイッター(現X)で解説されているように,養子縁組前の養子の子であっても,次の条件を満たす場合には代襲相続人となります。

条件:その子のもう一方の親(血縁上の親)の直系尊属が相続人である場合

(下記参照)

養子縁組をした者の養子が養子縁組前に子をもうけていたとします。

養子が先に亡くなっており,養子の子のもう片方の親の直系尊属が相続人に該当する場合,養子の子は代襲相続人として扱われます。

この場合,代襲相続人の相続権は法定相続分に基づき4分の1になります。

まとめ

養子縁組における相続権は複雑なケースが多く,通常は養子縁組後の血縁関係を重視した取り扱いがされます。しかし,上記のような特例的な状況では,例外として代襲相続権が認められることもあります。

相続手続きの際には,個別のケースについて法律の専門家に相談することをお勧めします。