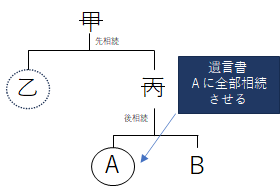

相続回復請求権が認められないという最高裁判決がありました。

遺言書が相続から10年以上あとに見つかった場合には,それより前に遺言書と違う内容で相続した相続人の遺産は,時効取得によりそのまま遺言書と違う内容による相続が認められる判決がありました。

(令和6年3月19日最高裁第三小法廷 事件番号: 令和4(受)2332)

本来相続は,一般承継といって被相続人の権利義務をそのまま引き継ぐため,相続独自の時効取得を認めるかどうかは,否定する判決も多いです。(例 昭和54年4月17日最高裁第三小法廷)

今回の件は,遺言書の遅い発見による場合には,時効取得を認めて,遺言書の効果を否定したかたちです。

相続回復請求権は,知ってから5年,相続開始から20年という民法の規定(民法第884条)があるところ,遺言書の発見が遅れた場合には,他の相続人の相続財産の占有から10年で時効取得となってしまい,この20年の規定が無意味になってしまいますので,注意が必要です。